Tutti quanti in coro, politici, economisti, banchieri ed esperti di ogni risma e colore, hanno decantato per anni la bellezza del processo di globalizzazione mondialista, vantandone le improbabili virtù taumaturgiche e millantando un futuro migliore, senza più confini e diseguaglianze, nel quale l’uomo nuovo avrebbe potuto vivere serenamente, sgravato da tutto il peso dei retaggi del passato.

Tutti quanti in coro, politici, economisti, banchieri ed esperti di ogni risma e colore, hanno decantato per anni la bellezza del processo di globalizzazione mondialista, vantandone le improbabili virtù taumaturgiche e millantando un futuro migliore, senza più confini e diseguaglianze, nel quale l’uomo nuovo avrebbe potuto vivere serenamente, sgravato da tutto il peso dei retaggi del passato.

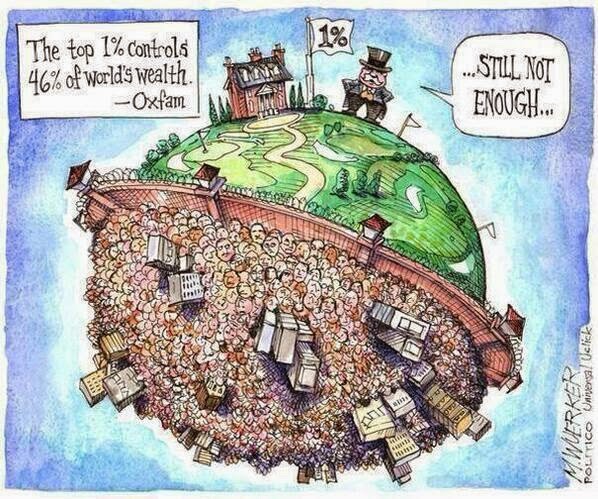

Hanno continuato a farlo mentre l’opinione pubblica, abbandonati i sogni con cui si era tentato di vestire l’immaginario collettivo, iniziava a prendere coscienza di una realtà fatta di guerra fra poveri, di lavoro precario, di accentramento della ricchezza, di atomizzazione dell’individuo, di perdita dell’identità. E di fronte a questo stato di cose, prima sommessamente e poi man mano con maggior vigore, iniziava a guardare alla globalizzazione scoprendone il vero volto, costituito dall’appiattimento dell’essere umano e delle sue peculiarità, sull’altare di un progresso utile solamente per ingrassare a dismisura le già pingui fatture della misera élite deputata a gestirla.

Oggi, dopo avere per molto tempo bollato ogni anelito di protesta ed ogni critica come propaganda populista ed antimoderna, perfino una parte di coloro che gestiscono il potere economico e finanziario sembra prendere coscienza del fatto che la globalizzazione mondialista, benché fosse una strada lastricata di buone intenzioni, ci sta portando laddove sarebbe stato preferibile non andare.

Un recente documento prodotto dalla Banca Mondiale sostiene infatti che la globalizzazione “potrebbe aver portato a un aumento della disuguaglianza dei salari” ed arriva a citare le parole dell’economista premio Nobel Eric Maskin, secondo cui la globalizzazione aumenta la disuguaglianza, in quanto aumenta la disparità di competenze dei diversi lavoratori.

L’Ufficio Nazionale di Ricerca Economica (NBER), maggiore organizzazione di ricerca economica degli Stati Uniti, che annovera fra i suoi membri numerosi premi Nobel, ha pubblicato nello scorso mese di maggio un documento nel quale afferma che “le recenti tendenze verso la globalizzazione hanno aumentato la disuguaglianza negli Stati Uniti, aumentando in maniera sproporzionata il reddito dei più ricchi. L’aumento della competizione delle importazioni ha avuto un effetto deleterio sui lavori manifatturieri, ha portato le aziende a migliorare la loro produzione e causato una diminuzione dei redditi dei lavoratori“.

Sempre all’interno dello stesso documento, inoltre, gli esperti spiegano come la globalizzazione abbia permesso ai dirigenti delle aziende di aumentare considerevolmente l’ammontare dei propri compensi, anche nell’eventualità di una cattiva gestione dell’attività, a scapito dei salari di tutti gli altri lavoratori.

All’interno di un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale (FMI), viene ribadito come “un alto livello di commercio e flussi finanziari tra i paesi, in parte reso possibile dalle scoperte tecnologiche, sia comunemente ritenuto causa di un aumento della disuguaglianza di reddito”. E come “nelle economie avanzate, la capacità delle aziende di adottare tecnologie per ridurre l’impiego di manodopera e la tendenza a spostare le produzioni all’estero, sono state citate come fattori importanti nel declino del settore manifatturiero e nell’aumento del divario di compenso tra le diverse competenze”. Sottolinea inoltre come “i flussi finanziari in aumento, in particolare gli Investimenti Esteri Diretti (IDE), e i flussi di portafoglio, aumentino la disuguaglianza sia nelle economie avanzate, sia nei mercati emergenti“.

In alcuni recenti articoli, redatti da esponenti di spicco della Banca dei Pagamenti Internazionali, è stato sostenuto “che la globalizzazione finanziaria stessa rende i cicli di boom e crash molto più frequenti e destabilizzanti di quanto sarebbero altrimenti”. McKinsey & Company afferma che “anche se la globalizzazione ha ridotto la disuguaglianza tra paesi, l’ha aggravata all’interno dei paesi stessi”.

Branko Milanovic dell’università di New York, sostiene che “periodi di integrazione globale e progresso tecnologico generino crescenti disuguaglianze” e suggerisce che i sostenitori dell’integrazione economica abbiano sottovalutato i rischi che ampi settori della società si sentissero tagliati fuori.

Il New York Times si domanda se gli esperti non si siano sbagliati riguardo ai benefici del commercio per l’economia americana e se proprio il fallimento della globalizzazione e la conseguente frustrazione degli elettori americani, non abbia costituito la chiave di volta che ha favorito l’elezione di Trump alla Casa Bianca.

David Autor dell’Istituto di Tecnologia del Massachusset, David Dorn dell’Università di Zurigo, Gordon Hanson dell’Università di San Diego, insieme a Daron Acemoglu e Brendan Price del MIT, hanno stimato che la crescita delle importazioni dalla Cina tra il 1999 e il 2011 (parte del processo di globalizzazione), sia costata 2,4 milioni di posti di lavoro negli USA.

Steve Keen, professore di economia e capo della Scuola di Economia, Storia e Politica all’Università di Kingston a Londra, mette alla berlina il convincimento tanto in voga oggi, che la globalizzazione e il libero scambio potrebbero portare benefici a tutti, se solo i vantaggi fossero suddivisi più equamente, bollandolo come una fallacia basata sul nulla. E sostiene che il “gioco delle tre carte” della globalizzazione sia il prodotto di un ragionamento a tavolino, esperito da persone che non hanno mai messo piede in una delle fabbriche che le loro teorie economiche hanno mandato in rovina.

Un’interessante ricerca dell’Università di Harvard, ha messo in luce come la diversificazione e non la specializzazione (pilastro della società globalizzata) sia “l’ingrediente magico” in grado di generare realmente la crescita. Sottolineando come la politica globalizzatrice arricchisca la ricca élite che bazzica i festini di Washington, ma al contempo generi una perdita per il Paese nel suo complesso e per le classi lavoratrici.

Come se non bastasse perfino le grandi multinazionali, vero e proprio emblema della globalizzazione, stanno iniziando a ripensare le proprie politiche e stanno perdendo progressivamente interesse per la strategia globalizzatrice. Il Reshoring, cioè il riportare le operazioni manifatturiere nelle fabbriche occidentali dai mercati emergenti, sta diventando un’ipotesi valutata sempre più frequentemente, come dimostra il fatto che società quali GE, Whirlpool, Stanley Black & Decker, Peerless e molte altre abbiano riaperto fabbriche in precedenza chiuse o ne abbiano aperte di nuove negli Stati Uniti.

Insomma, tutti coloro che da sempre contestano con veemenza il progetto di globalizzazione mondialista, venendo etichettati come visionari populisti, potrebbero ben presto trovarsi in compagnia di buona parte di coloro che li esortavano ad abbracciare il sogno globale che avrebbe reso tutti più ricchi e più felici.

Un sogno sempre più simile ad un castello di sabbia che ben presto dovrà fare i conti con la cruda realtà, quella realtà che la maggior parte dei cittadini già sperimentano con angoscia sulle proprie spalle da almeno un paio di decenni.

Nessun commento:

Posta un commento